毎年梅雨になると梅雨前線が日本に訪れます。

梅雨前線とは寒気と暖気がぶつかる箇所で発生する現象です。

令和2年7月豪雨は梅雨前線が長期的に停滞したことが原因で発生しました。

今回は梅雨前線とはについてや、

梅雨前線が何故停滞してしまったのかについて簡単に解説していきます。

目次

梅雨前線とは

梅雨前線とは

ほんと雨嫌だよねー。雨続かないで欲しいよね。

体は濡れるし、傘は邪魔だし、洗濯物は乾きにくいし。(ただの愚痴

おっと、話をもどして、日本には梅雨と言われる雨が降り続く時期があります。

主に5月から7月にかけて曇や雨が日本では頻発します。この時期を梅雨(つゆ)と言います。

そしてこの雨をふらせ続けている原因が梅雨前線と言われるものです。

ちなみに読み方は(ばいうぜんせん)です。梅雨は(つゆ)とも読むのでややこしいですが間違えないようにね。

小学生の方も見てくれているとの情報を得ましたので、

なるべく読みやすく難しいことを噛み砕いてわかりやすいブログにしていきたいと思っています。

梅雨前線の仕組み

梅雨前線とは寒気と暖気と言われる2つの空気(気団)が、ぶつかり合ってできる前線のことを言います。

具体的には以下の気団がぶつかり合うことで前線が発生します。

そしてこの2つの気団がぶつかり合う場所がちょうど日本の真上ってことで、

梅雨前線によって5月~7月が雨が降り続ける梅雨の時期になるって感じなのです。

まぁ見てみるのがわかりやすいよね。

下の画像は実際の梅雨前線の画像になります。

引用:気象庁,梅雨前線に伴う大雨の見通し

青と赤のうにょうにょしている記号が前線を表す記号です。

もっと正式に言うと、停滞前線と言います。

![]() これが停滞前線の記号です。

これが停滞前線の記号です。

(天気の記号ってなんだかわかりにくいよね、、(笑))

日本の右下にある大きい高気圧が小笠原気団です。

北海道の上らへんにいるのがオホーツク海気団です。

こいつからぶつかって梅雨前線ができているのが発生のメカニズムです。

気団がぶつかるとなぜ前線ができるのか?

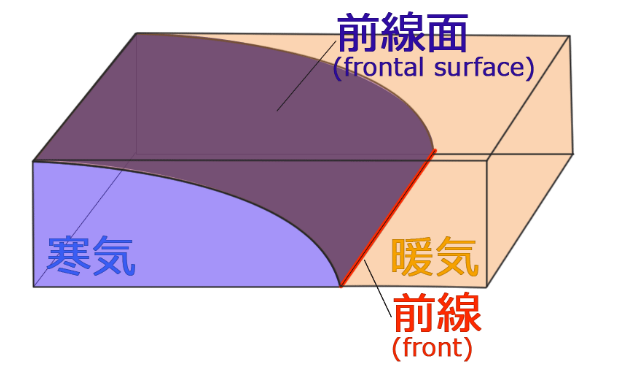

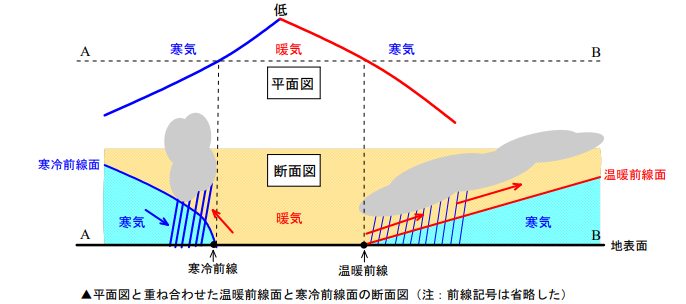

前線ができる仕組みとして、

これは2つの気団の性質が違う為に起こる現象です。

暖かい空気と冷たい空気は混じり合わずに、

暖かい層と冷たい層の境界ができます。この二つの気団の境目を前線面といい、

前線面が地上と重なる線を前線というんだ。

引用:お天気.com,前線とは?前線の種類や温暖前線、寒冷前線の違い

つまり、住んでいる場所に前線がかかっている場合は、ちょうどそこが気団の境目にいるって事になります。

前線が近かったら気温の変化には気をつけた方がいいかもね。

前線で雲が発生するメカニズム

前線の境目は雨雲が発生します。

引用:藤田真司の気象予報士塾,前線

これはどういうことかというと、

二つの空気はぶつかり合うことで上昇気流を発生させます。

空気には水蒸気が含まれています。

上昇気流によって上に持ち上げられた空気は上空で冷やされます。

そんで冷やされた水蒸気が水や氷の塊になって雲ができるってメカニズムなんです。

梅雨前線が停滞する理由

梅雨前線 停滞

いいところに気がついたね。

なんで都合よく日本で前線が停滞してんだよって思う方もいるかと思います。

どっかの国の気象操作だ、なんて都市伝説じみたことをいう方もいるかと思いますが、

停滞にはちゃんとした理由がありますので解説していきます。

キーワードはさっきも出てきた《気団》が鍵になってきます。

なぜ梅雨前線は停滞するのか?

結論から言うと、梅雨の季節は気団の勢力が拮抗している状況だから梅雨前線が停滞するのです。

わかりやすく言うと、

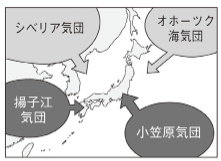

日本の周囲には4つの気団があります。

引用:TryIT,気団とは ~シベリア気団・オホーツク海気団・揚子江気団・小笠原気団~

こいつらが季節によって日本に覆いかぶさってきます。

例えば冬はシベリア気団、夏は小笠原気団のように。

ちょうど梅雨の時期(5月~7月)はオホーツク海気団と小笠原気団のどちらの気団の勢力も中くらいの勢力を保っていることから、

日本付近で梅雨前線が停滞してしまうんだ。通常は7月後半になってくると、

小笠原気団(あったかい奴ら)の勢力が強くなってきて前線が日本より北上していって梅雨明けとなる感じです。

秋雨前線について

梅雨前線と全く同じメカニズムで発生する秋雨前線についても触れておくね。

秋雨前線は名前のとおり秋(9月~10月)に発生する前線です。

梅雨前線と同じように気団の勢力が拮抗することにより、

日本に前線が停滞する停滞前線となります。

秋雨前線の場合はオホーツク海気団が冬になるにつれて勢力が強くなり、

逆に夏の時期に強い勢力だった小笠原気団が弱くなることで、停滞前線が日本を通過するって感じです。

停滞が原因で令和2年7月豪雨が発生

今回発生した令和2年7月豪雨は梅雨前線が日本に長期滞在していた事が原因で起きています。

気象庁長官は異例の長さで、記憶にないとまで言っています。

2018年に起きた西日本豪雨を超える長雨(12日間)を記録しているほどです。

もっとわかりやすく例えると、平年の2倍以上の雨が降っている地域もありました。

そして豪雨に拍車をかけた現象が線上降水帯と言われる積乱雲の行列です。

線上降水帯はゲリラ豪雨が何時間も連続して続くイメージって言えばわかりやすいかな。

今回の梅雨前線はインド洋での海水温上昇によって、

多くの湿った空気が梅雨前線に流れてきた為に、線上降水帯を沢山発生させました。

引用:ウェザーニュース,大雨の原因は大量の水蒸気輸送

インド洋の高温も関与か 令和2年7月豪雨

線上降水帯が今どこで発生しているかは、

ウェザーニュースが提供している、線上降水帯マップをご確認ください。

線上降水帯については以下の記事でわかりやすく解説しています。

河川の氾濫の発生

線上降水帯により集中豪雨が発生してしまうと、

河川が一気に増水してしまい、氾濫が発生してしまいます。

水が一気に住宅街に流れ込み、浸水そして冠水。

こうなってしまうと避難ができなくなり非常に危険な状況になります。

要するに氾濫した場合は命の危険があるという事です。

梅雨の時期でも注意が必要です。

河川の氾濫については以下の記事でわかりやすく解説しています。

土砂災害の発生

長期的に雨が降り続ければ地盤がゆるみます。

令和2年7月豪雨でもかなり多くの土砂災害が発生しました。

引用:国土交通省,令和2年 7月豪雨による土砂災害発生状況(7月21日_6:00時点)

崖崩れは459件も発生しており、人的被害は死者15人にものぼります。

崖の傍に住んでいる方はよく覚えておいてください。

土砂災害は身近に起こる災害、逃げ遅れれば死ぬ可能性もある。

土砂災害については以下の記事でわかりやすく解説しています。

梅雨前線とは まとめ

梅雨は1年に一回必ず訪れる自然現象です。

そして今回の令和2年7月豪雨は梅雨前線によってもたらされた現象です。

非常に怖いことを言いますが、これからの日本は1年に一回、

この梅雨前線によって水害が起こる可能性があることを肝に銘じておかなければなりません。

今回は線上降水帯が異常に発生したことにより各地で豪雨となり、

河川が氾濫、土砂災害の発生などの複合的な災害が巻き起こりました。

こういった特殊な事例は今後も起こり得る可能性は十分あります。

だから僕たちは対策しておく必要があります。

【共通の対策】

《リスクを認識しておくこと》

→河川が氾濫したら巻き込まれる可能性があるのか、土砂災害の危険性はあるのか等

大事なのはリスクを認識することによって行動が変わることです

《逃げるタイミングと逃げる場所を確認しておくこと》

→警戒レベルや指定河川洪水予報の確認、土砂災害警戒情報の確認、避難経路や避難所の確認

これらの情報の確認方法については以下の記事でわかりやすく解説しています。

【水害リスクから遠ざかるには】

《河川の側や山の側から住居を移す》

→住んでいる場所の傍にリスクがなければ、水害の危険性は限りなく低いです。

これから家を建てたい、引っ越したいという方も川の側や山のそばを避けることをおすすめします。

など色々なやり方があります。

これを機に家族や友達と防災について考えてみてはいかがでしょうか。

日本は治安的には世界と比べると比較的安全な部類ですが、

自然災害においては安全な場所はないと思っておいたほうがいいです。

だから沢山防災について考えて、自分にできる対策を打っておきましょうね。

以上、防災をやってみたのこーちゃんでした。

ばいばいばーい