皆さんはゲリラ豪雨が原因で、

こんな経験をされた事があるのではないでしょうか。

「突然のゲリラ豪雨に足止めされた」

「一瞬でゲリラ豪雨のせいでびしょびしょ」

「いきなり土砂降りなんて聞いてないよー」

「ゲリラ豪雨はどのくらいの時間で止むんだろう」

一度はこんな理不尽な土砂降りに多くの方が悩まされたことでしょう。

そう、ゲリラ豪雨は突然訪れます。

一瞬の間に私たちは、水浸しにされてしまいます。

今この記事をご覧になっているあなたも、

水浸しなのではないでしょうか? (んなわけあるか

しかし朗報です。

ゲリラ豪雨は一瞬のうちに豪雨をもたらしますが、

ゲリラ豪雨の時間はとても短いのです。

その原因は積乱雲にあります。

雨宿り中のあなたもこの記事を読み終えている頃には止んでいるでしょう。

ただ、相当量の雨が降った影響で水浸しの可能性はありますが。

今回はゲリラ豪雨についてや、

ゲリラ豪雨の原因や仕組みについて触れて行きたいと思います。

目次

ゲリラ豪雨とは

まずはゲリラ豪雨とはなんなのか、について解説していきます。

ゲリラ豪雨は突発的に起こる予測困難な局地的大雨のことを言います。

このゲリラ豪雨は基本的には、

単一の積乱雲により引き起こされます。

この場合は大雨の時間は数十分と短いが、数十mmの大雨を短時間で叩き出す。

局地的大雨

単独の積乱雲が発達することによって起き、大雨や洪水の注意報・警報が発表される気象状態でなくても、急な強い雨のため河川や水路等が短時間に増水する等、急激な状況変化により重大な事故を引き起こすことがある。

引用:気象庁,降水

まぁ降雨量何ミリって言われてもピンと来ないよね。

下の映像が降雨量についてわかりやすくまとめられているから参考程度に。

上の映像でわかる通り、

ゲリラ豪雨の降雨量は傘をさしていても、

腕や足がビチョビチョになるレベルが目安になります。

降雨量について簡単に下にまとめます。

1mmの雨 傘なくても余裕

5mmの雨 傘がないと普通に濡れる

35mmの雨 傘をさしてもビショ濡れ ゲリラ豪雨レベル

ゲリラ豪雨の原因と仕組み

それでは、なぜゲリラ豪雨が突然発生するのか。

原因と仕組みはなんなの?っていテーマを話して行きます。

ゲリラ豪雨の原因

結論から言うと、

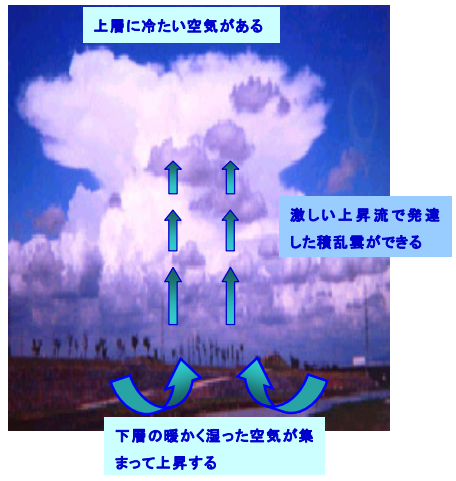

ゲリラ豪雨を降らせる原因は積乱雲にあります。

積乱雲には大量の雨を蓄える能力があります。

なので積乱雲が発生しやすい時期が、

ゲリラ豪雨の発生する確率が上がる時期となります。

では積乱雲はいつ発生しやすいのか。

大気の状態が不安定になりやすい夏の時期が発生しやすい時期です。

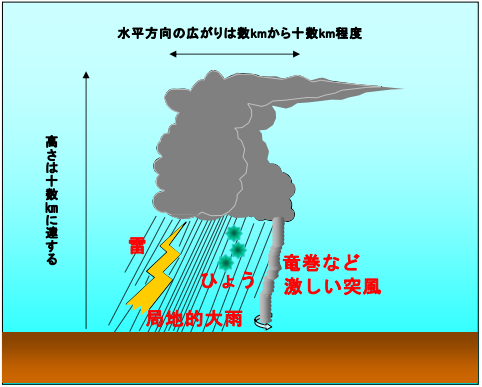

引用:気象庁,局地的大雨から身を守るために

夏の時期は地表に暖かい空気があり、

上空に冷たい空気が流れ込んできた場合に、大気の状態が不安定になります。

暖かい空気は上へのぼり、冷たい空気は下へ降りる。

これが上昇気流と下降気流の対流を作り、雲を上へ上へと作り上げていく仕組みとなります。

なので大気の状態が不安定というワードを天気予報で聞いたら、

ゲリラ豪雨が発生する可能性があるということを覚えておいてください。

注意すべきは積乱雲がゲリラ豪雨の原因になるという事。

ゲリラ豪雨の仕組み

ゲリラ豪雨はなぜ短時間で、局地的大雨を降らすのか。

これは積乱雲の形に短時間の局地的大雨を降らす原因があります。

引用:気象庁,局地的大雨から身を守るために

積乱雲は上昇気流の影響により、縦へ長くなる性質があります。

そのぶん横方向へはそこまで広がりません。

縦へ長くなる分、雨を多く含んだ雲が上にびっしり詰まってしまい、

積乱雲の下が局地的に大雨なってしまうといった仕組みです。

イメージとしては、満タンのペットボトルを蓋を開けて、

飲み口を下向きにした時のイメージですかね。(わかりにくい

ドバーって飲み口の下に一気に水が流れ落ちますよね。

ゲリラ豪雨はあんな感じです。(適当

そして驚くべきことに、積乱雲の発達速度はめちゃくちゃ早いです。

積乱雲の中の上昇気流は、秒速10m(時速36km/時)以上の速さです。つまり、およそ20分もすれば10kmほどの身長の高い雲が発生して、一気に雨を降らせるのです。

引用:マイナビニュース,気象予報士のコラム - 約20分で豪雨をもたらす積乱雲に今の時期は注意

この積乱雲の発達速度が発生を予測するのが難しい原因の一つとなっています。

だから突然ゲリラ豪雨が降ってくるんだね。

ゲリラ豪雨を体験したことがある人は多いと思いますが、

外からゲリラ豪雨を見たことがある方は少ないと思いますので、

ゲリラ豪雨を外から見た映像を貼っておきます。

絵に書いたような局地的大雨だね。

この中にいたらずぶ濡れ確定です。

ゲリラ豪雨が止む時間

ゲリラ豪雨の原因と仕組みがなんとなくわかった所で、

気になるのはどのくらいでゲリラ豪雨は止むのかだよね。

これも結論から言っちゃうと、

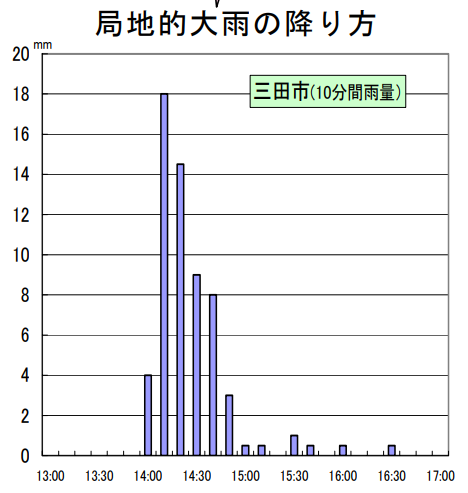

10分~20分で局地的大雨は終わります。

※10mm以上の大雨

これは気象庁のデータから抜粋したものになります。

引用:気象庁,局地的大雨から身を守るために

上の章でも説明したように、

単独の積乱雲の場合、大雨を降らす時間はそれほど長くありません。

気象庁のデータからもわかる通り、

土砂降りの時間は10分~20分程といったところです。

そしてこの局地的大雨は一過性であります。

つまるところ、積乱雲さえ通り過ぎてしまえばゲリラ豪雨は降らない、

ということです。

このくらいの時間であれば、

ゲリラ豪雨が止むまでどこかで雨宿りしたほうがいいでしょう。

ゲリラ豪雨は傘をさしていても、ずぶ濡れになりますので。

ホントいい迷惑だよまったく (ただの愚痴

なんといっても靴に1度でも浸水したら一日中、不快な思いをしますので。(実体験

ゲリラ豪雨の危険性

それでは、ゲリラ豪雨に出会ってしまった時の、

危険なポイントについて解説していきます。

低地での冠水(自動車編)

よくニュースで流れてるよね。

車が水没しながら走っている様子。

車を普段使う方はよく覚えておいて欲しいんだけど、

水深60cmで車は動かなくなってしまいます。※車の種類のよりますけど

冠水した道路を走ると自動車の走行不能や水没などの被害がおきてしまいます。

下の映像が冠水地帯に車が突っ込んだ時のテスト映像です。

冠水地帯で動けなくなってしまうと、

脱出しなければならなくなり、非常に危険です。

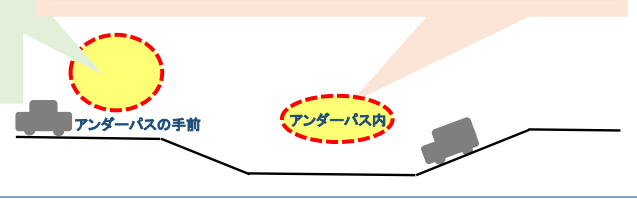

特にアンダーパスと言われれいる箇所は冠水しやすい箇所です。

鉄道線路や他の幹線道路等との立体交差部で、鉄道線路等の下をくぐり抜けるように整備されている箇所

アンダーパス

引用:総務省,道路冠水時における事故の防止対策に関する調査

ここは必ず避けてください。

冠水してる箇所は、パッと見でどの程度冠水しているかを判断できません。

冠水箇所を無理やり突き抜けようとするのは自殺行為と思った方がいいでしょう。

つまり冠水箇所は迂回せよ、もしくは手前で止まって様子を見たほうがいいということです。

アンダーパスについては、下記記事で危険性や、

事前に危険箇所を調べる方法などについて解説しています。

低地での冠水(歩行者、自転車編)

歩行者目線で冠水時に一番怖いのは、

足元が見えないことにあります。

つまり、足元に大きな溝があったとしても見えません。

冠水している場所を進む場合、溝に足を取られ転倒。

そのまま溺れてしまうといったケースもあります。

特にご老人や小さなお子様は溺れる可能性が高いです。

出来るだけ、冠水地帯を進むのはやめてください。

見えない時点でリスクが大きすぎます。

ゲリラ豪雨に出会わないためには

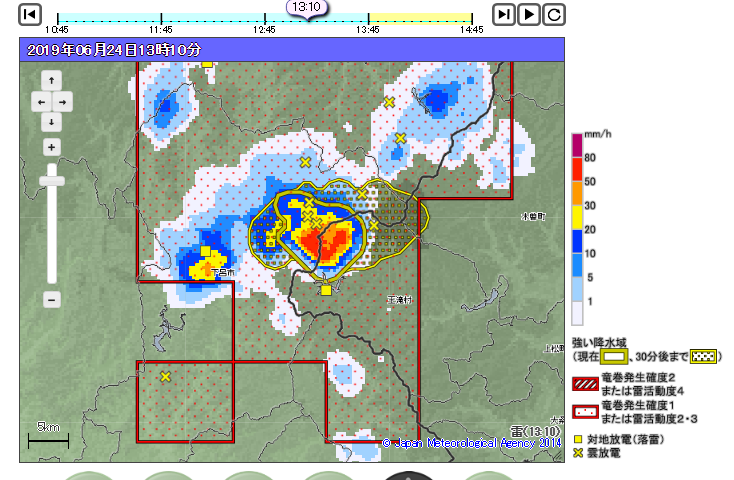

気象庁から公開されている、

高解像度降水ナウキャストを確認しましょう

引用:気象庁,高解像度降水ナウキャスト

5分ごとの雨雲の動きや、

落雷、竜巻の発生確率を一気に確認できます。

更に1時間後の動きまで細かくわかるようになっているので、

お出かけの際に確認すると雨雲の動きがわかるかと思います。

今、まさにゲリラ豪雨に遭遇してしまった方は、

あとどのくらいで雨雲が過ぎ去るのかも確認できます。

ゲリラ豪雨まとめ

ゲリラ豪雨は突然現れ、大きな爪痕を残していきます。

僕たちはゲリラ豪雨の危険ポイントをしっかり認識して、

被害に遭わないようにしなければなりません。

そのために、ゲリラ豪雨の原因や仕組みを理解することが必要不可欠です。

どうか沢山の方々に、ゲリラ豪雨の危険性が理解してもらえると嬉しいです。

水害は甘く見ていると命を取られる危険な物なのです。

ばいばいばーい