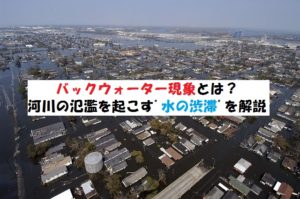

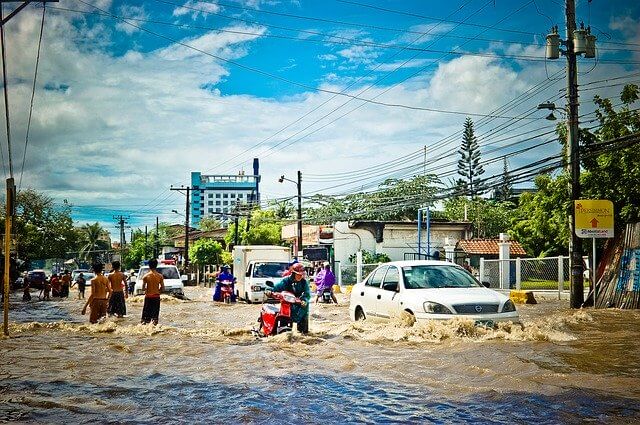

内水氾濫とは一体どんな現象かご存知でしょうか?

実は河川から離れているにも関わらず、浸水被害が内陸の都市部でも起こるのです。

内水氾濫はそんな陸地での洪水のことを言います。

今回は内水氾濫とはについてや、

内水氾濫のハザードマップなどについて触れていきたいと思います。

目次 [hide]

内水氾濫とは

内水氾濫とは

実は河川が氾濫しなくても浸水被害を受ける可能性があるのです。

その現象を内水氾濫といいます。読み方は(ないすいはんらん)と読むよ。

これの現象は簡単に言うと、

大量の雨が降った時に排水する能力が追いつかない時に起きる洪水です。

内水氾濫と外水氾濫の違い

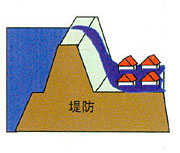

用語についての補足なんだけど、

内水とは堤防で守られている、人が住んでいるエリアにある水を内水と呼びます。

そんで河川の水のことを外水と呼びます。

だから河川の氾濫によって洪水が起きたときは、外水氾濫と呼びます。

九州で起きている線状降水帯による河川の氾濫はこの外水氾濫のパターンです。

引用:国土交通省中部地方整備局

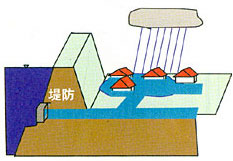

一方で人が住んでいるエリア内の水によって、

洪水が起きたときは、内水氾濫と呼ぶのです。

イメージ的には、大雨が降った時に道路の排水口が詰まって、溢れてるのを見かけたことってありますかね?

それが複数同時に起きて、排水ができなくなり、水が溢れかえってしまうイメージです。

引用:国土交通省中部地方整備局

纏めると、

内水氾濫と外水氾濫の違いは以下の点が挙げられます。

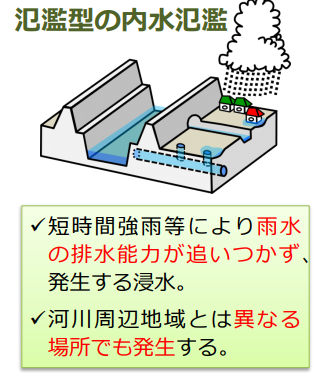

内水氾濫のメカニズム

ではなぜ内水氾濫が起こるのでしょうか。

内水氾濫が発生するには二つのメカニズムがあります。

原因について解説して行きます。

メカニズム1.大雨による水はけの悪化

上でも少し触れたように、短時間で大量の雨が降ることで排水能力が追いつかなくなる事が原因で、

どんどん水が溜まっていってしまい冠水してしまうのが原因です。

出典:気象庁,防災気象情報について⑦

都市部には側溝や排水口などがいたる所にありますが、

これらの排水路だけでは水を捌ききれなくなってしまうがために、

浸水が起きてしまうのです。

よくゲリラ豪雨の際に排水口が溢れかえってるのを見かけますよね。

あれがいたるところで起きてしまうと内水氾濫が起きてしまうのです。

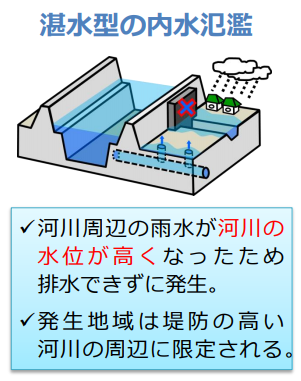

メカニズム2.川の水の逆流

水を流す排水路は近くの川まで続いています。

川の本流が大雨などにより大きく増水しているとき、

この排水路を伝って川の水が逆流してきてしまう現象が時より発生します。

出典:気象庁,防災気象情報について⑦

最近だと川崎で起きた台風19号による内水氾濫の原因は多摩川の水が、

排水管を逆流して浸水被害が起きたとされています。

内水氾濫のハザードマップ

内水氾濫のハザードマップ

では内水氾濫の危険性について、ふんわりわかったところで、

実際に内水氾濫から身を守るためにはどうすべきかについて話してきます。

内水氾濫が起こる雨量

まずは内水氾濫が起こる可能性が高くなる雨を知っておくといいです。

上でも解説したように、内水氾濫は短時間の大雨が原因で水はけが悪くなることにより、

浸水被害が発生します。

下に雨の強さと降り方の表を載せておきます。

この中で一時間あたりの雨量が50mmを超えてくると内水氾濫を起こす可能性が高くなる。

雨の強さと降り方

(平成12年8月作成)、(平成14年1月一部改正)、(平成29年3月一部改正)、(平成29年9月一部改正)1時間雨量

(mm)予報用語 人の受けるイメージ 人への影響 屋内

(木造住宅を想定)屋外の様子 車に乗っていて 10以上~

20未満やや強い雨 ザーザーと降る 地面からの跳ね返りで足元がぬれる 雨の音で話し声が良く聞き取れない 地面一面に水たまりができる 20以上~

30未満強い雨 どしゃ降り 傘をさしていてもぬれる 寝ている人の半数くらいが雨に気がつく ワイパーを速くしても見づらい 30以上~

50未満激しい雨 バケツをひっくり返したように降る 道路が川のようになる 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) 50以上~

80未満非常に

激しい雨滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) 傘は全く役に立たなくなる 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる 車の運転は危険 80以上~ 猛烈な雨 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる 引用:気象庁,雨の強さと降り方

これには理由があって、

都市の排水機能は1時間あたり50mmまでは対応できる設計になっている。

これを上回る大雨が降ってしまうと排水機能が追いつかなくなってしますのです。

要はゲリラ豪雨に弱い。ゲリラ豪雨は短時間で100mmを超える雨を叩き出すこともある。

これが都市型水害の原因であり難しい問題なのです。

これまでの下水道は、雨水流出率50%、降水量1時間当たり50mmに対応する計画が一般的だが、近年多発する集中豪雨の影響も加わって下水道への負荷は、その限界を超えることが多くなっている。

引用:国土交通省,3-3-5 限界を超える都市の排水能力

内水氾濫のハザードマップ

ハザードマップについては、各自治体がそれぞれの地域ごとに、

内水氾濫のハザードマップを作成しています。

【地名+内水氾濫+ハザードマップ】で検索するとヒットすると思います。

一つハザードマップの例を出しておきますね。

日本で割と有名な横浜を例に上げます。

神奈川県の横浜市の横浜駅周辺の内水氾濫のハザードマップが下記になります。

※洪水のハザードマップとは異なります

引用:横浜市,西区内水ハザードマップ

こんな感じで結構詳細に内水氾濫の危険性がある場所を知ることができます。

詳しくハザードマップがみたい横浜市民の方がいましたら下記から飛んでください。

横浜駅周辺はハザードマップを見る限り、

マックスで床上浸水の内水氾濫が起こる可能性があるみたいだね。

浸水の目安の表を下に貼りつけときます。

浸水深 浸水程度の目安 0~0.5m 床下浸水(大人の膝までつかる) 0.5~1.0m 床上浸水(大人の腰までつかる) 1.0~2.0m 1階の軒下まで浸水する 2.0~5.0m 2階の軒下まで浸水する 5.0m~ 2階の屋根以上が浸水する 引用:国土交通省川の防災,浸水深と避難行動について

こんな感じで、自分が住んでいる場所でどこが内水氾濫の、

危険性が有るのか知っておくのはかなり重要です。

通勤、通学ルートや頻繁に行く場所は調べておいて損はないです。

もしものとき避ける事が出来るからです。

避難する際もその場所を避けるルートを通れば危険性は少なくなります。

内水氾濫の避難方法

浸水時の避難は割と危険を伴います。

膝上ほどの浸水深で歩行が困難になるというデータが出ています。

引用:国土交通省川の防災,浸水深と避難行動について

避難判断の基準として浸水深が膝上の場合は、

避難を垂直避難へ切り替えてください。

これは2階以上へ避難するという意味です。

つまり浸水時は上に登れと言うことです。

正直大人ですら避難が困難なので、老人や子供の避難はまず無理と考えてください。

ハザードマップで事前に浸水が想定されている地域に住んでいる場合は、

豪雨の際は浸水する前に早めの避難行動をとるようにしましょう。

内水氾濫とは まとめ

最近は台風やゲリラ豪雨などにより、

内水氾濫が起こる可能性が高くなっています。

事前にハザードマップを確認して、

内水氾濫が起こる箇所と起こらない箇所を確認してね。

これは避難先や避難ルートを決める際に確認しておくといいポイントです。

この他に洪水にから身を守る為には、

警戒レベル、指定河川洪水予報、土砂災害警戒情報などの情報を確認しておく必要があります。

以下の記事でわかりやすく確認方法を解説していますのでご確認ください。

最近は豪雨災害が非常に頻発してるので、事前の対策が非常に重要なのです。

避難する際は防災セットを忘れずにね。

以上、防災をやってみたのこーちゃんでした。

ばいばいばーい