「直下型地震はズドンと突き上げる揺れ」

「直下型地震は揺れは短時間で終わる」

「首都直下型地震は30年以内に70%の確率で起きる」

このようなことを聞いたことはありませんか?

皆さん、おはこんばんは。

防災やってみたのこーちゃんです。

つい最近日向灘で大きな地震が起きたね。

つられて大きな地震が起きないかとても心配。

特に南海トラフは日向灘につられて起きる可能性があるから心配だね。

今回は最近頻発している地震について触れていきます。(いつものことだけど。

そのなかでも上で触れたように大災害を起こす可能性のある直下型地震について触れていきます。

目次 [hide]

地震とは何か

日本に住んでる皆さんなら一度は誰もが経験したことがあるのが地震です。

とても身近なものですが、

皆さんはそもそも地震ってなぜ起きるかご存知ですか?

この地震大国の国民であるのであれば知っておかなければなりません。

地震の仕組みは簡単に言うと、岩盤のずれにより起きています。

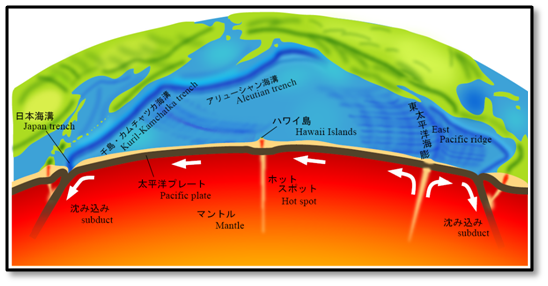

地球の表面は複数の岩盤(プレート)に覆われています。

このプレート同士がぶつかり合うことで硬い岩盤にひずみを生んで、

やがてどちらかのプレートのひずみが耐え切れなくなり、

弾けた時に地震が発生します。

あれれー?

と思った方も多いでしょう。

岩盤の更に内部にマントルと言われるめちゃくちゃ熱い物質が、 (適当やな

地球の内部で日々対流しており、

上に乗っかっているプレートもマントルの対流に合わせて動いて居るって事。

だからプレート同士が動き合い、やがてぶつかり合う。

そんな感じで地震は発生するんだ。

日本のプレートについて

引用:気象庁,地震発生の仕組み

地震を引き起こす原因となるプレートが、

日本の下に4つあります。

引用:相楽中部消防組合消防本部,地震仕組み

②ユーラシアプレート

③太平洋プレート

④フィリピン海プレート

日本はこの4つのプレートがぶつかり合う所にいるから、

地震がとても頻繁に起きているんだ。

常にこの4つのプレートは動き続けており、

大陸側のプレートの下に海側のプレートがめり込んで行っているんだ。

引用:相楽中部消防組合消防本部,地震仕組み

上の画像でいうと太平洋プレートやフィリピン海プレートってのが海側のプレート。

陸側のプレートがユーラシアプレートや北米プレート。

そして海洋プレートは恐ろしいことに、

年間3cm~8cmほど、

陸側のプレートの下にめり込んでいってるみたい。

これが陸側のプレートと海側のプレートに大きなひずみを生む原因なんだね。

地震の種類

地震の仕組みがわかったところで、

ようやく本題の直下型地震についての項目に入ります。

地震って起きる場所に特徴があるんだ。

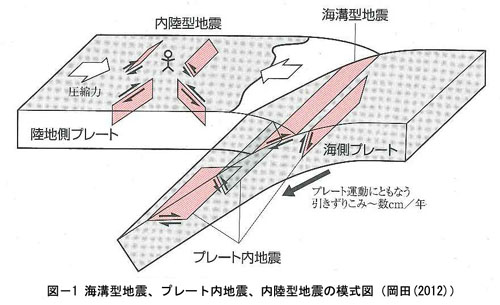

大きく分けると2つの地震に分かれます。

引用:国土交通省国土地理院,活断層とは何か

上の画像の通り、

プレート内で起きるか地震か、プレート間で起きる地震かという事。

※厳密に言うとほかにも火山性地震とかもあるけどね。

そしてプレート内での地震は細かく分けると、

- 大陸プレート内部で起こるもの(大陸プレート内地震、内陸地殻内地震、陸域の浅い地震[30]、内陸型地震[28][31]、断層型地震、直下型地震)

- 海洋プレート内部で起こるもの(海洋プレート内地震)

- プレートの下に沈み込む手前の海洋プレートで起こるもの(沈み込む海洋プレート内地震[30]、アウターライズ地震)

- プレートの下に沈み込んだ後の海洋プレートで起こるもの(沈み込んだ海洋プレート内地震[30]、スラブ内地震[32])

引用:Wikipedia,地震

とまぁこんな感じでプレートの何処で地震があったかによって、

種類が変わってきます。

1つずつ例を挙げつつ解説してきます。

1つめの地震がプレート内地震

プレート内地震

ここでは大陸プレート内部の地震の例として、

みんなが知っている直下型地震をとり上げます。

・直下型地震(内陸型地震)

→陸側のプレートは海側のプレートが下にめり込んでいくから、

常に圧力がかかっています。陸側のプレートが圧力に耐え切れなくなった時に、

プレートがずれることにより発生するのが直下型地震。

![]()

プレートの動きによる圧力がかかり、岩盤の弱い所にひずみが蓄積

![]()

ひずみが限界に達すると弱い所がずれて、地震が発生

![]()

長い年月をかけて別の地層が堆積し、断層のずれが分からなくなる

![]()

再びひずみが限界に達して断層がずれ、地震が発生する

- 引用:内閣府防災情報のページ,特集 地震を知って地震に備える!

・2016年 熊本地震 M7.3

・1995年 阪神淡路大震災(兵庫県南部地震) M7.3

・2007年 新潟中越沖地震 M6.8

・2000年 鳥取県西部地震 M7.3

海洋プレート内部の地震の例として、アウターライズ型地震。

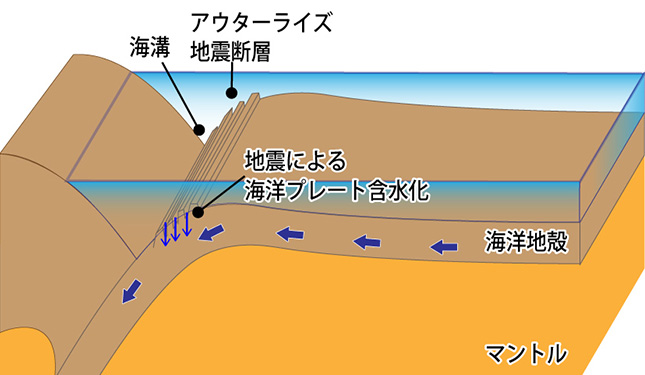

・アウターライズ型地震

引用:国立研究開発法人海洋研究開発機構,千島海溝と日本海溝におけるアウターライズ地震活動の違いが明らかに

アウターライズ型地震とか、

なんだか名前がかっこいいけどかなり怖い地震です。

上の画像のうにゃうにゃってなっているところで起きます。(適当

海洋プレートが海溝から沈み込むには、プレートが折れ曲がらなければなりません。かたいプレートが曲がれば、海溝の外側の海底に高まりがつくられます(図2)。その高まりがアウターライズです。海溝の「外側の隆起帯」を意味します。アウターライズと海溝の間では、折れ曲がりに伴う引っ張りの力が生じ、これを解消しようと正断層が発達しています。こうした断層を「アウターライズ地震断層」と呼び、ここで発生する地震をアウターライズ地震と呼びます

引用:国立研究開発法人海洋研究開発機構,千島海溝と日本海溝におけるアウターライズ地震活動の違いが明らかに

こいつの特徴は揺れは小さいが、とても大きな津波が発生する危険性がある事。

陸地から離れた場所で発生するため揺れは小さい。

しかし昭和三陸地震では津波が海抜28.7mという恐ろしい高さで襲ってきてます。

・1933年 昭和三陸地震 M8.3

・2004年 紀伊半島南東沖地震 M7.1

二つ目の地震がプレート間地震

プレート間地震

ここではプレート間地震の海溝型地震をとりあげます。

・海溝型地震

→陸側のプレートの下に海側のプレートが潜り込み、

陸側のプレートが海側のプレートのめり込みに耐え切れなくなり、

上に弾けて起こるのが海溝型地震。

引用:相楽中部消防組合消防本部,地震仕組み

・2011年 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) M9.0

・2003年 十勝沖地震 M8.0

・2004年 スマトラ島沖地震 M9.1

今話題になっている南海トラフ地震も海溝型地震です。

海溝型地震起きた場合、津波が起こる可能性が極めて高いです。

海側に住んでいる方は、必ず事前に避難ルートの確認、

高台の確認をお願いします。

直下型地震の特徴ついて

上で説明したように、直下型地震はプレートのずれにより起こります。

そしてプレートのズレが起きる部分を活断層と言います。

直下型地震は震源地が浅い場合が多いです。

海溝型地震である東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)では、

震源の深さ24kmに対し、

阪神淡路大震災では震源の深さは16km

熊本地震では震源の深さは12km

震源の浅さ

なぜ直下型地震が危険なのかは、この震源の浅さにあります。

活断層は陸地の浅い部分にあり、そこは人の住んでいるエリアとなっています。

つまり活断層がずれて地震が起きると、人が住んでいるエリアにダイレクトに地震のエネルギーがぶつかります。

だから「直下型地震はズドンと突き上げる揺れ」と言われるんだね。

建物が耐震対策をされていないと、揺れに耐え切れず倒壊します。

つまり直下型地震で一番のリスクは建物倒壊による圧死。

事実、阪神淡路大震災での一番の死因は倒壊や家具などの転倒による物です。

阪神・淡路大震災で亡くなった人の原因は、「圧死」の方が大部分(約3/4)を占めており、「焼死」の方も約1割であった。引用:国土交通省近畿地方整備局,死者を減らすために

緊急地震速報が機能しない

そして震源地が浅いため、地震が発生してから地上が揺れるまでの時間がとてつもなく早いです。

直下型地震の場合は緊急地震速報がおそらく機能しないでしょう。

理由は震源が浅いためP波とS波がほぼ同時に来るからです。

P波とS波は地震が発生したときに現れる地震波です。

P波が早く届き、S波は遅く届きます。

まあP波がうさぎ、S波がかめだと思ってください。(適当

緊急地震速報の仕組みとして、P波を感知してから速報を出すので、

同時に届いてしまったら速報が出せないってことです。

直下型地震の揺れ方について

直下型地震の揺れ方の特徴としては下記になります。

・突然地面から突き上げられるような縦揺れ

→活断層がずれた時の特徴です。

下から突き上げられるような揺れだった場合は直下型地震を疑いましょう。

・直下型地震は短時間で揺れが終わる

・直下型地震の揺れは局所的である

こんな感じでずれた活断層を中心に被害が大きいです。

まとめ

直下型地震が30年以内に70%なんて言ってるけど、

いつどこで起きるかわからんから今から対策しておこう。

対策するかしないかで、生きるか死ぬかが決まります。

どんな時でも対応できる用に準備しようね。

どうか令和は穏やかな日々が続いて欲しいです。

ばいばいばーい